Splendore, crisi e tramonto di una civiltà millenaria

Dall’apogeo della potenza alla disgregazione, la parabola di una delle più grandi entità politiche della storia che ha plasmato il mondo occidentale.

L’impero romano rappresenta uno dei più straordinari esempi di organizzazione politica, militare e amministrativa dell’antichità, capace di dominare per secoli vasti territori e di lasciare un’impronta indelebile nella storia dell’umanità. Nei suoi primi due secoli di vita, questa imponente struttura statale raggiunse livelli di prosperità e potenza senza precedenti, toccando la sua massima espansione territoriale sotto il principato di Traiano, nell’anno 116 d.C. In questo periodo di massimo fulgore, i domini romani si estendevano dall’Atlantico alla Mesopotamia, dal Mare del Nord all’Africa settentrionale, costituendo un sistema politico unitario che abbracciava l’intero bacino del Mediterraneo, trasformato in un vero e proprio “lago romano” (Mare Nostrum), centro nevralgico di scambi commerciali e culturali.

La forza dell’impero risiedeva nella sua straordinaria capacità organizzativa, testimoniata dalla costruzione di un’impressionante rete viaria che collegava le province più remote con il cuore dell’impero. Queste arterie di comunicazione, realizzate con tecniche ingegneristiche avanzate e secondo criteri di estrema funzionalità, non servivano soltanto a garantire rapidi spostamenti militari, ma costituivano anche le direttrici principali di un intenso traffico commerciale. Lungo queste vie si muovevano merci provenienti da ogni angolo dell’impero: grano, oro e avorio dall’Africa, spezie pregiate dall’Asia, pellicce e ambra dalle regioni settentrionali. Questo fiorente sistema di scambi era sostenuto da una solida struttura economica che, tuttavia, si reggeva in larga misura sullo sfruttamento della manodopera servile, alimentata dalle continue guerre di conquista che fornivano un costante afflusso di prigionieri da ridurre in schiavitù.

La società romana era caratterizzata da una marcata stratificazione, con una rigida gerarchia che vedeva al vertice una ristretta élite di grandi proprietari terrieri, spesso appartenenti all’ordine senatorio. Questi ricchissimi latifondisti controllavano vaste estensioni di terreno, coltivate prevalentemente da schiavi. Subito al di sotto si collocava il ceto equestre, composto da uomini d’affari e commercianti di grande ricchezza, che potevano accedere a importanti cariche militari e amministrative. La maggioranza della popolazione era costituita dalla plebe, un gruppo eterogeneo che comprendeva piccoli proprietari terrieri, artigiani e commercianti di modesta condizione. Alla base della piramide sociale si trovavano i liberti, ex schiavi che avevano ottenuto la libertà, e gli schiavi, considerati alla stregua di proprietà mobili, privi di qualsiasi diritto civile o personale.

In questo contesto multietnico e multiculturale, l’ebraismo rappresentava un elemento peculiare, essendo l’unica religione monoteista diffusa in un impero largamente politeista. Gli ebrei, con il loro rigido monoteismo e la forte identità culturale centrata sul culto di Jahvè e sull’attesa di un Messia liberatore, manifestarono una costante resistenza all’assimilazione culturale promossa da Roma. Questa opposizione sfociò in ripetute insurrezioni, note come guerre giudaiche, che si concentrarono tra il 66 e il 135 d.C. e furono represse con estrema durezza dall’esercito romano, culminando nella distruzione del Tempio di Gerusalemme e nella diaspora ebraica.

A partire dal III secolo d.C., l’impero entrò in una profonda fase di crisi strutturale, determinata da molteplici fattori interconnessi. Il costo esorbitante del mantenimento di un vasto apparato militare, necessario per difendere i lunghi confini dell’impero dalle crescenti pressioni esercitate dalle popolazioni barbariche, iniziò a gravare pesantemente sulle finanze statali. Contemporaneamente, l’interruzione dell’espansione territoriale provocò un drastico calo nell’afflusso di ricchezze e di schiavi, con conseguente ristagno dell’economia. Per far fronte alle crescenti necessità finanziarie, gli imperatori ricorsero a un inasprimento della pressione fiscale, innescando una spirale inflazionistica che portò a un generalizzato aumento dei prezzi e alla contrazione dei commerci.

A questa crisi economica si accompagnò una profonda instabilità politica, caratterizzata dall’ingerenza sempre più marcata dell’esercito nelle questioni dinastiche. Tra la morte di Commodo nel 192 d.C. e l’ascesa di Diocleziano nel 284 d.C., l’impero attraversò un periodo di anarchia militare, con una rapida successione di imperatori, spesso nominati e deposti dalle legioni. Tale instabilità impediva l’attuazione di politiche di lungo respiro, necessarie per affrontare i problemi strutturali dell’impero, e alimentava ulteriormente la crisi complessiva del sistema.

Di fronte a questo quadro di progressivo deterioramento, l’imperatore Diocleziano tentò di riorganizzare radicalmente la struttura statale, introducendo la tetrarchia, un sistema di governo che prevedeva la divisione dell’impero in due parti, Oriente e Occidente, ciascuna affidata a un Augusto affiancato da un Cesare designato come successore. Questa riforma mirava a garantire una più efficiente amministrazione del vasto territorio imperiale e a prevenire le crisi di successione. Parallelamente, Diocleziano cercò di arginare la crisi economica con l’emanazione di un editto sui prezzi massimi, che fissava limiti invalicabili ai costi di beni e servizi. Sul piano religioso, egli promosse una dura persecuzione contro i cristiani, visti come una minaccia all’unità ideologica dell’impero.

La svolta decisiva nella storia tardo-imperiale fu segnata dall’ascesa di Costantino, che nel 313 d.C. emanò l’Editto di Milano, concedendo libertà di culto a tutte le religioni e ponendo fine alle persecuzioni anticristiane. La fondazione di Costantinopoli nel 330 d.C., concepita come “nuova Roma” sul sito dell’antica Bisanzio, segnò il progressivo spostamento del baricentro imperiale verso oriente, dove le province erano più ricche, popolose e meglio difendibili dalle incursioni barbariche. Il processo di cristianizzazione dell’impero, avviato da Costantino, trovò il suo compimento con l’Editto di Tessalonica del 380 d.C., con cui l’imperatore Teodosio proclamò il cristianesimo religione ufficiale dello stato.

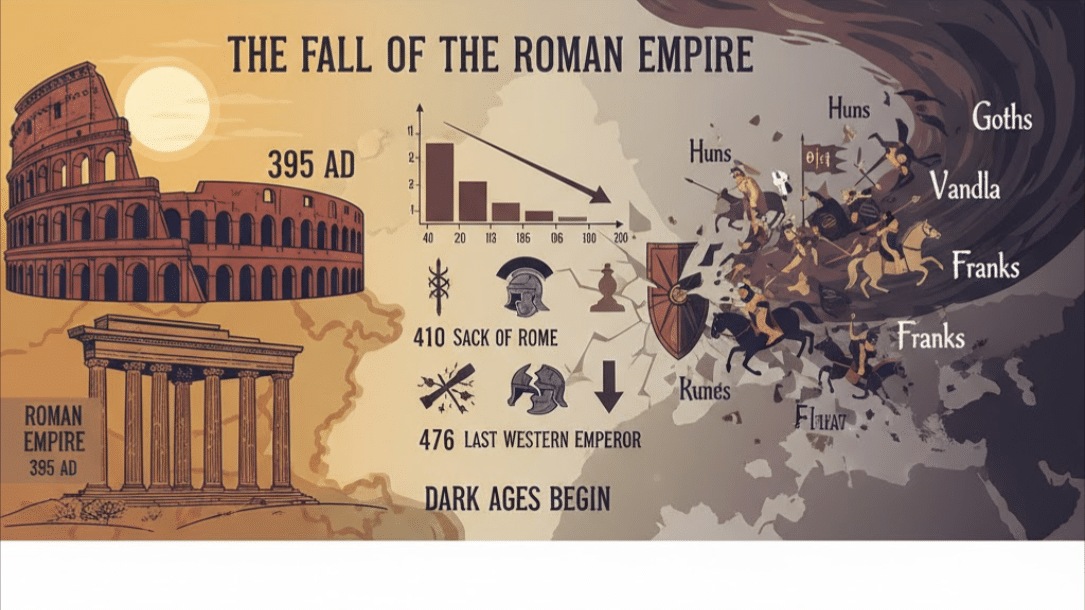

Alla morte di Teodosio nel 395 d.C., l’impero fu definitivamente diviso tra i suoi due figli: ad Arcadio toccò l’Oriente, con capitale Costantinopoli, mentre Onorio ricevette l’Occidente, con capitale prima Milano e poi Ravenna. Mentre la parte orientale, economicamente più solida e strategicamente meglio protetta, avrebbe proseguito la sua esistenza per quasi un millennio come Impero bizantino, l’Occidente andò incontro a un rapido declino. Le grandi migrazioni di popoli germanici, innescate dalla pressione degli Unni provenienti dalle steppe dell’Asia centrale, sottoposero le frontiere occidentali a una pressione insostenibile. Eventi traumatici come la sconfitta di Adrianopoli del 378 d.C., l’attraversamento del Reno ghiacciato da parte di Vandali, Svevi e Burgundi nel 406 d.C., e i due saccheggi di Roma ad opera dei Visigoti nel 410 d.C. e dei Vandali nel 455 d.C., testimoniarono l’incapacità dell’apparato militare romano di contenere l’ondata migratoria.

Nel 476 d.C., il generale germanico Odoacre depose l’ultimo imperatore d’Occidente, il giovane Romolo Augustolo, segnando convenzionalmente la fine dell’Impero Romano d’Occidente e l’inizio del Medioevo. Sui territori che erano stati parte dell’impero sorsero i regni romano-barbarici, entità politiche ibride in cui i nuovi dominatori germanici mantennero il controllo militare ma conservarono parte delle strutture amministrative e giuridiche romane, dando vita a una nuova realtà politica e culturale che avrebbe costituito la base dell’Europa medievale.

Questo articolo e i suoi contenuti sono stati generati con Prinvol.com